Torna in edicola KRIMINAL.

La Gazzetta dello sport, quotidiano che da tempo attinge a piene mani dalla storia del fumetto per proporre nuove collane di cosiddetti “Collaterali”, punta questa volta su un personaggio nato, sulla scia di Diabolik (che continua tuttora ad uscire in edicola), nel 1964, e che ha cessato le pubblicazioni regolari dieci anni dopo, pur riapparendo periodicamente in ristampe, riprese, volumi antologici.

Questa volta la riproposta riguarda 114 albi della serie, usciti originariamente in bianco e nero e in formato tascabile, riproposti a colori, in dimensioni un po’ allungate e con delle figurine in allegato, in modo da poter completare la raccolta dell’album uscito insieme al primo numero.

E’ difficile dire qualcosa di originale su Kriminal. Il personaggio è citato in tutte le enciclopedie del fumetto; esistono volumi monografici di saggistica

il suo creatore letterario, Luciano Secchi in arte Max Bunker, è tuttora in attività e potrebbe in ipotesi rilanciare la serie (è morto invece il creatore grafico, Roberto Raviola in arte Magnus). Qualche anno fa l’editore Mondadori aveva addirittura annunciato una nuova serie, con tanto di numero zero presentato a Lucca, la più importante manifestazione di settore; per ragioni mai del tutto chiarite non se ne fece nulla.

Le opinioni generali sul personaggio sono sintetizzabili in poche parole. Nacque sull’onda del successo di Diabolik insieme a molti altri personaggi, ma contrariamente ad essi, non fu un clone né un sottoderivato. Lanciò anzi nuove idee, con un setting più realistico (la serie di Diabolik è ambientata in luoghi immaginari) e un tasso di violenza ed erotismo che introdussero qualcosa di nuovo, non in maniera gratuita e voyeuristica, ma nel tentativo di togliere, al fumetto come linguaggio letterario, la condanna di essere destinato solo ai bambini o solo a chi crede in un mondo edulcorato ove il Bene sconfigge il Male.

Nel tentativo di onorare questo ennesimo rilancio in edicola con una chiave di lettura più originale, proviamo ad affrontare una descrizione del personaggio dal punto di vista del diritto penale.

Rappresentazioni di giudici e processi sono abbastanza ricorrenti nella serie ed il primo esempio coincide proprio con il primo numero. Kriminal altri non è se non un uomo assetato di vendetta. Considerando responsabili della morte di suo padre gli ex soci, alcuni li uccide con le sue mani, mentre per un altro si fa “giustizia” in maniera ancora più articolata, facendolo condannare a morte dopo aver inscenato a suo carico le prove di un omicidio in realtà commesso da lui stesso.

La scena processuale è talmente enfatizzata dal disegnatore da dedicare ad essa la prima delle tre vignette a tutta pagina che adornano il racconto.

A dare ancora più colore alla trovata letteraria c’è il tentativo, da parte di un bravo ispettore di polizia, di far ottenere una sospensione dell’esecuzione, dopo aver smascherato l’errore giudiziario. Ma l’ispettore Milton, destinato a diventare l’antagonista di Kriminal (come Ginko per Diabolik), arriverà un attimo dopo, ad impiccagione avvenuta.

Potrebbe trattarsi di una citazione fumettistica, dato che anche nel primo episodio di Superman, il primo eroe con superpoteri della storia del fumetto, vi è una sequenza simile, con l’eroe in costume che interviene all’ultimo secondo per salvare dal braccio della morte una donna ingiustamente condannata.

Sequenza processuali intervengono più volte nella storia della serie, ed è impossibile citarle tutte; proviamo invece a proporre un altro piano di lettura: quello del rapporto tra Kriminal, inteso come testata editoriale e non solo creazione letteraria, e la giustizia italiana. E’ noto infatti che la serie, come molte altre, fu oggetto di vari interventi da parte della magistratura; si trattava di prodotti editoriali nuovi, che apparivano in contrasto con il buon costume. In un’epoca in cui qualche giudice di provincia si divertiva a denunciare le turiste tedesche in topless (come il pretore Vincenzo Salmeri di Palermo, che anni dopo Maurizio Costanzo invitò perfidamente ad un suo talk show in compagnia della pornostar Cicciolina), anche fare l’editore o lo stampatore di fumetti, poteva rischiare di aprire le soglie della prigione.

In molti siti internet si legge che Andrea Corno, scomparso nel 2007, fu condannato, nella qualità di editore di Kriminal, a sei mesi di reclusione ed 800.000 lire di multa. In realtà le cose furono un po’ più complicate.

In mancanza di fonti dirette (recuperare oggi sentenze dell’epoca non è agevole), proviamo a ricostruire un quadro un po’ più ampio con l’ausilio dell’archivio storico del Corriere della Sera. Ciò ci consente di investigare contemporaneamente due aspetti complementari ma diversi: la mentalità della nostra magistratura, oggi spesso accusata di essere eversiva perché “progressista”, ma in passato spesso piuttosto conservatrice; ma anche la mentalità del primo quotidiano italiano, che spesso mostrava di plaudire a certi interventi censori, pur avendo tra i suoi collaboratori storici quel Dino Buzzati che del fumetto italiano fu uno dei profeti, difendendolo pubblicamente e pubblicando, sotto il titolo “Poema a fumetti”, un libro che oggi è considerato quasi un antesignano delle moderne graphic novel.

Ecco, quindi, alcuni estratti.

L’11 aprile 1965, sotto il titolo “La giustizia interviene contro i fumetti del terrore”, un anonimo articolista informa che “La Procura della Repubblica di Milano ha scatenato un’offensiva massiccia contro i fumetti per adulti… Dall’Ufficio del sostituto procuratore dottor Guicciardi sono partiti, a raffiche successive, gli ordini di sequestro intenzionati a ripulire le edicole di tutta Italia dalle pubblicazioni periodiche dell’orrido”.

Le imputazioni, a carico non dei singoli fumettisti, ma dell’editore (che nel caso di Corno era anche direttore responsabile della testata), stampatore e distributore, riguardavano i reati di pubblicazioni oscene e commercio di scritti o disegni contrari alla pubblica decenza (reati oggi entrambi depenalizzati).

La successiva menzione di Kriminal sul quotidiano milanese è sull’edizione del 22/5/1966. Questa volta siamo non nella cronaca nera ma in quella letteraria, l’articolo è di Leonardo Vergani (figlio di Orio, una firma storica del giornale), ed il titolo “I perversi eroi dei fumetti affascinano milioni di italiani” ne costituisce una buona sintesi. L’autore sembra più stupito che indignato dalla nuova moda; dimostra di conoscere poco il mondo del fumetto in generale (Paperino viene definito “misogino”, Linus è citato come personaggio umoristico / per bambini); eppure si lancia anche in complesse dissertazioni di stile, come quando afferma: “L’acquiescenza del lettore è, con ogni probabilità, provocata anche dalla forma grafica del racconto. Vignette quasi tutte dello stesso taglio e delle identiche dimensioni, senza salti di tono, nuvolette gremite di parole in corpo minuscolo finiscono per produrre un lieve stato di ipnosi”.

Con l’edizione del 15/9/1966 si torna alla cronaca nera e si annuncia l’inizio del processo, che sembra il medesimo di cui il giornale aveva riferito l’anno prima, anche se nel corso dell’indagine qualche pezzo dev’essersi perso per strada perché sono finiti alla sbarra solo Kriminal, Satanik, Demoniak, Sadik e Killing (quest’ultima serie non citata nel precedente articolo). Nell’articolo, non firmato, si dà atto che gli imputati relativi alla testata di Diabolik sono stati prosciolti in istruttoria.

Un mese dopo, il 19/10/1966, la testata milanese ospita un intervento di Giovanni Russo (altro raffinato intellettuale, meridionalista, firma illustre del quotidiano milanese) ove si afferma che “la diffusione di questi fumetti per adulti (a prescindere dalle conclusioni del processo che si inizierà al tribunale di Milano alla fine di ottobre) ha sollevato una serie di problemi per l’opinione pubblica che sono animatamente discussi da educatori, psicologi e sociologi nonché da studiosi della letteratura a fumetti, che sembrava, fino a ieri, uno strumento, piuttosto inoffensivo, di divertimento e di evasione”. L’articolista sembra condividere il proscioglimento di Diabolik (“effettivamente, è disegnato con maggiore garbo”) e sostiene che, per i protagonisti dei fumetti neri, “i loro fini sono solo il successo, il danaro e le donne … non esistono norme civili o morali”.

Giovanni Russo torna sull’argomento con un secondo articolo pochi giorni dopo; dimostra di sapere di cosa sta parlando (cita correttamente varie serie americane, Linus e Pogo, gli interventi di Umberto Eco, i sociologhi americani); dichiara di apprezzare che in Italia siano iniziati seri studi sul fumetto, anche ad opera dell’Istituto di pedagogia dell’Università di Roma, che sarà uno dei centri propulsivi per la nascita del Salone di Bordighera e poi di Lucca; ma insiste nel ritenere che in Italia il fumetto resta in forma “rozza”, e classifica indistintamente come tali tutti i nuovi antieroi con la K nel nome, definendoli del tutto privi di senso dell’umorismo.

Il 28/10/1966 il Russo completa la sua trilogia chiedendo a vari personaggi cosa ne pensino dei fumetti neri. Tra gli interpellati ci sono il regista Federico Fellini (“Noi italiani abbiamo il mito dell’eroe sanguinario; anche il fascismo usava una simbologia macabra fatta di teschi e di pugnali tra i denti ma, a differenza di altre società, manchiamo di senso dell’umorismo”); la studiosa Elena Croce, figlia di Benedetto (che stabilisce una analogia con i western all’italiana); il romanziere Alberto Moravia (“il male vero lo fa la vita e non dipende dalla letteratura, sia pure a fumetti, ma da molti fattori, tra cui la famiglia che è la fonte, troppo spesso in Italia, di ogni diseducazione”); lo psicanalista Nicola Perrotti (il quale sembra azzardare una difesa di questi prodotti, riconducibili al problema della carica aggressiva che c’è in ogni uomo; la loro diffusione sarebbe anche la prova delle lacune italiane nel creare più utili valvole di sfogo, come lo sport).

Nel campo della nascente saggistica fumettistica, l’autore dell’articolo cita Luigi Volpicelli, Romano Calisi, Sergio Trinchero, mentre il povero Traini, che sarà per tanti anni il patron del Salone di Lucca, è chiamato “Renato” anziché “Rinaldo”. E proprio a Romano Calisi viene attribuita una affermazione che oggi suona ovvia a chi studi retrospettivamente il fenomeno, ma che per il paludato giornale di via Solferino doveva essere un po’ ostica: “Calisi pensa che i fumetti neri hanno spesso aspetti di grande volgarità ma sono anche gli unici che affrontano motivi di critica alla società italiana e che parlano di funzionari corrotti, di abusi; di un mondo, cioè, non astratto, ma collegato alla realtà”.

Le conclusioni del Russo sono nel senso che non sia necessario introdurre, come nel cinema, una censura preventiva; ma che “ci vorranno ancora degli anni prima che la società Italia diventi una vera società di massa con i suoi fumetti pieni di personaggi positivi, di Arcibaldi, Petronille, e Superman italiani. Allora avremo forse altro a cui pensare. Ci saremo già dimenticati dei fumetti neri, un fenomeno che, proprio per il suo carattere e la sua volgarità, è inevitabilmente destinato ad un rapido tramonto”.

Il Corsera torna a parlare del processo nella edizione del 28/10/1966; l’articolo, non firmato, riferisce di un rinvio del processo, precisando che “Gli stessi periodici oggi incriminati erano già stati giudicati dal Tribunale di Lodi, che li aveva però assolti il 25 febbraio dello scarso anno dal reato di pubblicazione oscena. E il 6 dicembre, la Corte d’appello di Milano li aveva definitivamente assolti perché il fatto non costituisce reato”.

Un articolo del giorno successivo riferisce su un comunicato del consiglio regionale lombardo dell’Ordine dei giornalisti. In esso si legge che il Consiglio, “dopo aver constatato che nessuno dei detti periodici è emanazione di grandi complessi editoriali e che anzi, nella stragrande maggioranza, si tratta di iniziative individuali che non lasciano dubbi sulla loro natura di deteriore speculazione … fa appello agli iscritti all’Ordine, che ricoprono l’incarico di direttore responsabile dei periodici in questione perché, nello svolgimento delle loro attività, non si discostino da quei fondamentali principi dell’etica professionale che esigono di non fomentare istinti malsani, né sentimenti morbosi”.

Il 21/12/1966 un articolo interlocutorio si segnala solo per usare, ancora una volta, proprio una copertina di Kriminal come immagine illustrativa; mentre un pezzo del giorno successivo informa di un altro rinvio, dovuto alla circostanza che il pubblico ministero aveva, in udienza, contestato un ulteriore reato.

L’articolo riferisce anche dei toni utilizzati dal p.m. nella requisitoria: “Sono pubblicazioni che esaltano il delitto e ne danno versioni compiacenti … in modo da influire negativamente sui giovani, specialmente su quelli meno intelligenti”.

Il processo si conclude con la condanna, tra gli altri, di Andrea Corno, a sei mesi di reclusione e 800.000 lire di multa (condanna anche per lo stampatore); ma il giorno successivo il giornale riferisce di una seconda condanna, nella stessa sezione ma ad opera di un altro collegio, senza spiegare se si trattasse di una diversa indagine o chiarire perché i processi non fossero stati riuniti. Questa volta Andrea Corno è condannato a 2 mesi e 15 giorni di carcere e 50.000 lire di multa, mentre viene assolto lo stampatore per insufficienza di prove.

Il 17/2/1967, un nuovo articolo ha un titolo che dice già tutto: “Dopo Kriminal condannata Gesebel”. Ad essere finito in giudizio è il n. 8 della serie di fantascienza scritta sempre da Luciano Secchi; si legge nell’articolo che, secondo l’accusa, nell’albo in questione “venivano illustrate donne quasi nude in atteggiamenti gravemente offensivi al pudore, con didascalie e frasi volgari, costituenti nel loro complesso oltraggio alla morale”. L’articolo ricorda anche che questa “è la terza condanna che Andrea Corno, editore anche di Kriminal e Satanik, riporta in quindici giorni”.

Il 31/5/1967 il Corriere informa della assoluzione dell’editore di Isabella, ma il 31/5/1967 viene reso noto un nuovo rinvio a giudizio per editori e stampatori di Kriminal, Satanik, Killing, Killing, Isabella e Goldrake.

Il 27/2/1968 si dà notizia della condanna in appello di Andrea Corno (ma senza precisare di quale condanna si trattasse tra le tre; verosimilmente della prima) a sei mesi e 15 gg. di reclusione e 60.000 lire di multa.

Il 29/4/1968 un brevissimo trafiletto informa che è iniziato un nuovo processo ad editori, stampatori e distributori di Kriminal, Satanik, Goldrake, Isabella, Messalina, Jezebel, Belfagor, Caballero. Processo rapidissimo: il 7 maggio si dà notizia della condanna di Andrea Corno, sempre ad opera della terza sezione penale del Tribunale di Milano, a 3 mesi di reclusione e 300.000 lire di multa.

La cronaca nera finisce qui; dando per certo che tutti gli articoli siano stati correttamente digitalizzati, non si rinvengono ulteriori menzioni relative ai processi subìti da Andrea Corno quale editore di Kriminal e di altre pubblicazioni. La casa editrice otterrà poi grandi successi con collane non particolarmente a rischio (l’umoristico, anche se graffiante, Alan Ford; i supereroi della Marvel come I Fantastici Quattro, L’Uomo Ragno, Capitan America e tanti altri); e la bolla, anche scandalistica, dei fumetti neri, finirà con lo sgonfiarsi poco a poco.

Il massimo quotidiano italiano resta sul tema con articoli di più ampio respiro. Il 4/9/1970 una firma importante come Giuliano Zincone si lancia innanzitutto in una sorta di censimento un po’ manicheo dello scibile fumettistico: “I ragazzi perbene leggono il Corriere dei piccoli o Topolino, i nostalgici del classico consultano Mandrake, Flash Gordon e L’Uomo mascherato; gli amanti della giustizia demiurgica divorano Superman e Batman, i guerrafondai si appassionano alle avventure di cielo, di terra e di mare pubblicate nella collana Supereroica, gli adulti sfogliano febbrilmente Diabolik (o i suoi derivati: Kriminal, Satanik, Sadik, Infernal etc), i sessuofili amano Jungla, Walalla, Lucrezia, i raffinati consultano collezioni di Barbarella, Jodelle, Poppea, gli intelligenti di sinistra commentano Linus, quelli di centro-destra cercano conforto in Eureka, i collezionisti si scambiano annate di Rip Kirby, Braccio di ferro e Capitan Cocoricò (in lingua originale)”.

Prosegue Zincone ammettendo che “i fumetti …rappresentano un fenomeno commerciale e sottoculturale che non si può liquidare con brusche condanne o con atteggiamenti troppo distratti: queste pubblicazioni traducono in immagini semplici i miti della società nella quale circolano e le restituiscono, con elementare sincerità, quello che essa è capace di dare”. Tanta apparente apertura, tuttavia, sembra rinchiudersi in affermazioni quali: “La società dei fumetti per ragazzi è frutto, il più delle volte, di una visione idillica della realtà ma è, approssimativamente, autentica; nelle pubblicazioni per adulti, invece, la società è clamorosamente falsa e piena di connotazioni pessimistiche”.

Le conclusioni sulla evoluzione del fumetto e della sua considerazione pubblica come prodotto sottoculturale le lasciamo al singolo lettore. Qui ci limitiamo a ricordare che il Corriere della Sera, come tutti i giornali, da molti anni parla di fumetti con simpatia e competenza, senza pregiudizi.

Proprio di una protagonista dei fumetti neri, Satanik, il quotidiano milanese è tornato a parlare con una delle sue firme, il recentemente scomparso filosofo Giulio Giorello, che in un pezzo apparso il 14/3/2007 mette insieme Magnus, Bunker, Dante, Wolfgang Goethe, Ezra Pound, Italo Calvino, in un pezzo intitolato “Satanik, il fumetto che ha anticipato la genetica”.

Sarebbe facile, oggi che il fumetto è insegnato e studiato nelle università, considerare sciocchi certi giudizi apparsi sul maggior quotidiano italiano. Le cose vanno, ovviamente, contestualizzate. Era un’altra Italia; e basta leggere un qualsiasi articolo di cronaca, anche quelli casualmente apparsi a fianco dei resoconti sui processi a Kriminal, per rendersene conto.

Era, quantomeno e se non altro, un’Italia dove si leggeva.

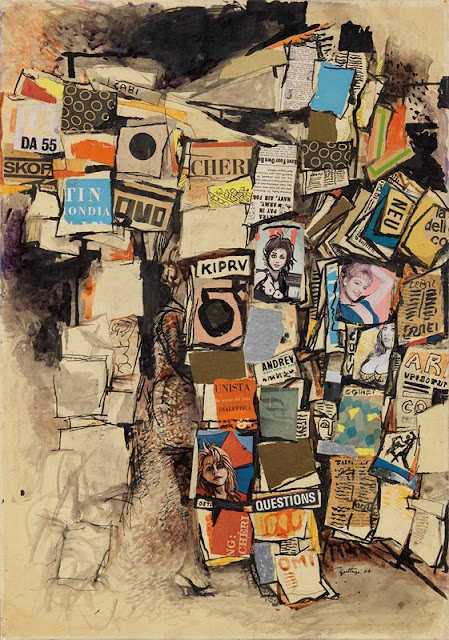

"Edicola", di Renato Guttuso

© per l’archivio storico del Corriere della Sera: RCS Mediagroup s.p.a.

© per il testo dell’articolo: Francesco Lentano